初・雪山登山 ― 2018-01-03

〔晴れた〕

■雪→晴

本日2度目の雪かきを終え、昼ごろには雪がほとんど小やみになりました。

思い立って、庭の奥にある小さいピーク(?)に登ってみました。

そこには木が1本立っていて、阿仁川と五味堀(ごみほり)集落が見渡せ、背後に七角(ななかど)山から源五郎岳への山並みが続いています。地形図によると、稜線の向こう側に林道があるようです。いつか行ってみなくては。

本日2度目の雪かきを終え、昼ごろには雪がほとんど小やみになりました。

思い立って、庭の奥にある小さいピーク(?)に登ってみました。

そこには木が1本立っていて、阿仁川と五味堀(ごみほり)集落が見渡せ、背後に七角(ななかど)山から源五郎岳への山並みが続いています。地形図によると、稜線の向こう側に林道があるようです。いつか行ってみなくては。

今回はカメラの予備バッテリーを忘れてきてしまい、いま入っているバッテリーは点滅状態になっているので、デジタル一眼での撮影はできません。そうなると覚悟も決まり、写真はスマートフォンで控え目に撮っています。

晴れたので、庭の雪山からの風景を撮ってみました。

つくづく、雪山登山で見る風景と同じだと思います。ここで暮らしていると、わざわざ、登山に出かける必要性を感じません。ピークハントとか、ルート踏破とか、そんなことに労力をかけ、危険を冒してまで挑む気持ちにもなりません。

山は豊かな恵みを与えてくれる場所でもあり、狭い世界へ人々を囲い込む重苦しい存在でもあります。山は生活を包み込むすべてです。

この土地で生きていくなら、山への理解は欠かせないのではないでしょうか。どんなふうに山と関われば豊かな恵みを引き出せるのだろうか? そんなふうに考えながら生活を組み立てていければよいのではと妄想しています。

ジオグラフィカを起動してみると山の標高は92mほどで、北緯40度03分、東経140度24分を指していました。標高差10~15m、所用時間10分の雪山登山。。。

去年や一昨年の今ごろは、どうしても雪の森吉山へ行こうとして、チャンスがあれば阿仁スキー場へ向かっていたのが嘘のようです。

森吉山は別格ですが、家の周囲にもきれいな雪山風景が広がっていました。

つくづく、雪山登山で見る風景と同じだと思います。ここで暮らしていると、わざわざ、登山に出かける必要性を感じません。ピークハントとか、ルート踏破とか、そんなことに労力をかけ、危険を冒してまで挑む気持ちにもなりません。

山は豊かな恵みを与えてくれる場所でもあり、狭い世界へ人々を囲い込む重苦しい存在でもあります。山は生活を包み込むすべてです。

この土地で生きていくなら、山への理解は欠かせないのではないでしょうか。どんなふうに山と関われば豊かな恵みを引き出せるのだろうか? そんなふうに考えながら生活を組み立てていければよいのではと妄想しています。

ジオグラフィカを起動してみると山の標高は92mほどで、北緯40度03分、東経140度24分を指していました。標高差10~15m、所用時間10分の雪山登山。。。

去年や一昨年の今ごろは、どうしても雪の森吉山へ行こうとして、チャンスがあれば阿仁スキー場へ向かっていたのが嘘のようです。

森吉山は別格ですが、家の周囲にもきれいな雪山風景が広がっていました。

〔雪のついた杉林など〕

〔誰も登らないトレース〕

〔旧森吉集落近くにある源五郎岳〕

除雪のやり方TIPS ― 2018-01-10

■快晴

年末年始に秋田の実家で除雪を2回(2日間)やりました。そこでわかったことを、忘れないうちに記録しておきます。

年末年始に秋田の実家で除雪を2回(2日間)やりました。そこでわかったことを、忘れないうちに記録しておきます。

家の敷地は約1000坪です。当初は全部庭でしたが、現在は母の希望で4分の1ほどを畑にしています。畑仕事は母の趣味のようなものです。

除雪は本宅(母屋?)の周囲を2~3m程度空けて、庭または畑のほうへ雪を飛ばしてやります。ただし、本宅の入口がある南側は来客の車が入る場所なので、小屋までの5~6mの幅を確保します。

本宅は一枚屋根で、北側と南側へ雪がしぜんに落ちる構造になっています。もちろん、徐々に少しずつ落ちるのではなく、限界まで雪が乗った状態から轟音とともに一気に滑り落ちるので、大変危険なものです。その状況は小規模な雪崩と同じといってよいと思います。

雪が落ちると、屋根の庇の両側に雪のブロックが積み上がります。以前は器具を使って手作業で雪を運び、沢への斜面下に捨てたものでしたが、体力を使うきつい作業でした。この作業を、除雪機を使ってできるだけ楽にやります。

除雪は本宅(母屋?)の周囲を2~3m程度空けて、庭または畑のほうへ雪を飛ばしてやります。ただし、本宅の入口がある南側は来客の車が入る場所なので、小屋までの5~6mの幅を確保します。

本宅は一枚屋根で、北側と南側へ雪がしぜんに落ちる構造になっています。もちろん、徐々に少しずつ落ちるのではなく、限界まで雪が乗った状態から轟音とともに一気に滑り落ちるので、大変危険なものです。その状況は小規模な雪崩と同じといってよいと思います。

雪が落ちると、屋根の庇の両側に雪のブロックが積み上がります。以前は器具を使って手作業で雪を運び、沢への斜面下に捨てたものでしたが、体力を使うきつい作業でした。この作業を、除雪機を使ってできるだけ楽にやります。

(1) 第1の図は、敷地全体の見取図です。青のラインを除雪して空けてやります。雪は除雪機で庭または畑のスペースに飛ばします。図中の破線は幅1mほどの歩いて通る雪道です。下の2つは沢へ雪を捨てるときの歩行路になります。

<図1:敷地全体の略図>

(2) 第2の図は、本宅部分の拡大図です。本宅の屋根から落ちた雪のブロックは、北、南、西側に溜まります。メインの屋根の雪が落ちる北、南側の破線部分は、大きな雪の山になります。これを飛ばすのが一番大変な作業です。

<図2:本宅周囲の略図>

(3) 第3の図は、山になった雪のブロックを横から見ています。最終的に水平(③)の位置まで下げたいのですが、一気にやると除雪機のキャパを超えてしまいます。2回か3回に分けて雪を飛ばし、下げていきます。

<図3:雪山を少しずつ下げていく>

(4) 第4の図は、同じ雪のブロックを上から見ています。①~③の順でほぼローターの幅ずつ雪を飛ばしていき、最後の④~⑤で水平位置まで雪を下げます。ひとつの幅について、(3)図のようにそれぞれ2~3回の操作をして、徐々に雪を飛ばしていきます。

<図4:雪山を少しずつ飛ばしていく>

<図4:雪山を少しずつ飛ばしていく>

(5) 本宅の南側のスペースは左右に雪を飛ばす場所がなく、前方にしか雪を飛ばせません。①~③で前方に雪を飛ばしますが、半分以上は敷地内(左側の赤枠)に残ってしまいます。構わずに前方に雪を寄せておいて、次の④~⑥で最終的に畑のほうへ雪を飛ばします。ここでも雪の山が大きい場合は、(3)図のように、それぞれ2~3回の操作が必要になります。

<図5:雪を飛ばす場所が遠い場合>

このようにして除雪するのですが、いずれ青ラインの近くは高い雪壁が立ち上がることになります。雪を飛ばすのが無理な高さになったら、雪壁を崩して沢の斜面のほうへ運んで捨てる作業が必要になります。これは1日がかりのシンドイ仕事です。シーズン中に2回か3回、このような雪移動の作業が必要です。

雪国の生活は、ちょっとした雪山登山も顔負けの、厳しい“雪とのたたかい”が待ち受けているのです。

アクセス問題を考える(1) ― 2018-01-11

■快晴

横浜のカモシカスポーツで雑誌『ROCK CLIMBING』(6号)を買いました。

合田雄次郎さんの「アクセス問題<再考>」をきちんと読んでみたかったからです。ひととおり読みましたが、けっこうラフな形式で断片的に書かれていて、しかも連載の6回目ということで、合田さんの考えの全体像はわかりませんでした。

ただ、今回の核心となる部分は、「日本版アクセスファンド」を持ち出して、軽く提案しているところだと思います。アクセス問題の解決策の一案として、こういう組織を検討すべき時期が来ている、と言っています。

この組織は、問題の交渉や解決にあたるというよりも、「岩場がある土地ごとクライマーが所有し運営していく」という狭い意味のもの、とも述べています。

合田雄次郎さんの「アクセス問題<再考>」をきちんと読んでみたかったからです。ひととおり読みましたが、けっこうラフな形式で断片的に書かれていて、しかも連載の6回目ということで、合田さんの考えの全体像はわかりませんでした。

ただ、今回の核心となる部分は、「日本版アクセスファンド」を持ち出して、軽く提案しているところだと思います。アクセス問題の解決策の一案として、こういう組織を検討すべき時期が来ている、と言っています。

この組織は、問題の交渉や解決にあたるというよりも、「岩場がある土地ごとクライマーが所有し運営していく」という狭い意味のもの、とも述べています。

アクセスファンドはアメリカに以前からあって、山岳やクライミング関係の企業・団体、または個人から寄付金を集めて、岩場のアクセス問題の解決にあたると同時に、岩場の安全対策を進めるという組織でした。リボルトなどによる岩場の維持活動も含まれます。

現在の日本では、日本フリークライミング協会(JFA)がアクセス問題対策や岩場のリボルト事業を行う代表的な組織になっています。

『ROCK CLIMBING』には合田さんがどういう人なのかの紹介が一切なく、一般読者のほうを向いているのかと驚きます。合田さんは弁護士で、日本山岳・スポーツクライミング協会の理事でもあります。同協会やJFAを活動の中心として、今後アクセスファンド設立を検討していきたいとの希望だと推測します。

現在の日本では、日本フリークライミング協会(JFA)がアクセス問題対策や岩場のリボルト事業を行う代表的な組織になっています。

『ROCK CLIMBING』には合田さんがどういう人なのかの紹介が一切なく、一般読者のほうを向いているのかと驚きます。合田さんは弁護士で、日本山岳・スポーツクライミング協会の理事でもあります。同協会やJFAを活動の中心として、今後アクセスファンド設立を検討していきたいとの希望だと推測します。

しかし、私自身も2000年ごろからアクセス問題を経験してきて、当時からアクセスファンドのような組織の必要性が言われてきました。そして、アクセスファンドができるなら、それは「色のついていない完全な実務的組織」であってほしいという願望がありました。

合田さんの言うアクセスファンドは、岩場を買い取り所有すると言います。クライマー関係の組織が岩場を所有し、クライミングを「許認可」するようになります。そうすると、登り方にも一定のルールがかけられ、ルート開拓は(許可された以外の人は)原則禁止となるでしょう。アクセスファンドはクライマーに対して少なからず権力を持つことになり、クライマーは「許認可」と同時に、一定の管理を受けながら登ることになります。

どんな形にせよ、岩場が登れればそれでいいと言えるのでしょうか? そういう点について、私自身はまだ考え中で結論を出せていません。

合田さんの言うアクセスファンドは、岩場を買い取り所有すると言います。クライマー関係の組織が岩場を所有し、クライミングを「許認可」するようになります。そうすると、登り方にも一定のルールがかけられ、ルート開拓は(許可された以外の人は)原則禁止となるでしょう。アクセスファンドはクライマーに対して少なからず権力を持つことになり、クライマーは「許認可」と同時に、一定の管理を受けながら登ることになります。

どんな形にせよ、岩場が登れればそれでいいと言えるのでしょうか? そういう点について、私自身はまだ考え中で結論を出せていません。

市民が行う里山の調査活動 ― 2018-01-20

■曇

1月20日(土)、以前フェイスブックに情報が出ていた「モニタリングサイト1000里地調査報告会」というイベントに出席してきました。

略して「モニ1000里地調査」とは、環境省(生物多様性センター)と日本自然保護協会が連携して運営しているプロジェクトです。

「モニ1000」全体の調査対象は、日本のさまざまな生態系(高山帯、森林・草原、里地里山、湖沼・湿原、沿岸域、島しょ)で、合計約1020カ所あるそうです(2015年)。そのうち里地里山は約200カ所です。今回のイベントは里地里山対象のもので、本格的な調査を開始した2008年以降、10年の節目を迎えての報告会でした。

きちんと説明すると長くなりますが、端折って言いますと、モニタリングというのは対象エリアの中でどんな種類の生物がどれくらい生息するかを観察・記録することです。

「モニ1000」の大きな特徴は、実際の調査活動を各地の市民(団体または個人)が担当していることです。里山保護活動を行ってきた団体が多いようですが、ほかにも、地域企業、博物館・動物園、公園管理事務所、大学・高校の研究活動のように、さまざまな主体が調査に関わっているそうです。それらと連絡調整を行う事務局は日本自然保護協会内にあります。

・調査員は、モニタリング調査を実施しデータを提供します。

・事務局は、マニュアルを提供し、説明会や調査講習会を行い、調査内容を統一化します。また、集まったデータを解析しさまざまな形で還元します。

・自治体、企業、地域NPO、博物館または大学、地権者、地域住民などからは、さまざまな協力を得られる可能性があります。

・環境省はプロジェクト全体をバックアップします。

1月20日(土)、以前フェイスブックに情報が出ていた「モニタリングサイト1000里地調査報告会」というイベントに出席してきました。

略して「モニ1000里地調査」とは、環境省(生物多様性センター)と日本自然保護協会が連携して運営しているプロジェクトです。

「モニ1000」全体の調査対象は、日本のさまざまな生態系(高山帯、森林・草原、里地里山、湖沼・湿原、沿岸域、島しょ)で、合計約1020カ所あるそうです(2015年)。そのうち里地里山は約200カ所です。今回のイベントは里地里山対象のもので、本格的な調査を開始した2008年以降、10年の節目を迎えての報告会でした。

きちんと説明すると長くなりますが、端折って言いますと、モニタリングというのは対象エリアの中でどんな種類の生物がどれくらい生息するかを観察・記録することです。

「モニ1000」の大きな特徴は、実際の調査活動を各地の市民(団体または個人)が担当していることです。里山保護活動を行ってきた団体が多いようですが、ほかにも、地域企業、博物館・動物園、公園管理事務所、大学・高校の研究活動のように、さまざまな主体が調査に関わっているそうです。それらと連絡調整を行う事務局は日本自然保護協会内にあります。

・調査員は、モニタリング調査を実施しデータを提供します。

・事務局は、マニュアルを提供し、説明会や調査講習会を行い、調査内容を統一化します。また、集まったデータを解析しさまざまな形で還元します。

・自治体、企業、地域NPO、博物館または大学、地権者、地域住民などからは、さまざまな協力を得られる可能性があります。

・環境省はプロジェクト全体をバックアップします。

会場には目測150人ほどの出席者が集まって、親密な雰囲気の中にも活気がありました。

そして、しだいに勘の鈍い私でも、「これは相当コアな人々の集まりなのだな……」と思えてきました。実際に調査活動をしている人たちに加えて、大学や諸団体の研究者などがほとんどではないでしょうか? 私のようなフリーの参加者は相当影が薄かったように思います。

それでも、第1部の基調講演2題(2時間)、第3部の調査事例紹介3題(1時間25分)、すべて貴重なお話でおもしろかったです。

特に基調講演の2番目(帝京科学大学・江田慧子さん)で、地道な調査研究を続けてゆくだけでなしに、地域企業との連携、各地の調査研究チームとのコラボ、地権者や農業経営者などを巻き込んでゆく手法、子どもの環境教育への展開など、周囲の人と社会にどんどん働きかけて動かしてゆくという提案は、とても大事なところをついていると思いました。

そして、しだいに勘の鈍い私でも、「これは相当コアな人々の集まりなのだな……」と思えてきました。実際に調査活動をしている人たちに加えて、大学や諸団体の研究者などがほとんどではないでしょうか? 私のようなフリーの参加者は相当影が薄かったように思います。

それでも、第1部の基調講演2題(2時間)、第3部の調査事例紹介3題(1時間25分)、すべて貴重なお話でおもしろかったです。

特に基調講演の2番目(帝京科学大学・江田慧子さん)で、地道な調査研究を続けてゆくだけでなしに、地域企業との連携、各地の調査研究チームとのコラボ、地権者や農業経営者などを巻き込んでゆく手法、子どもの環境教育への展開など、周囲の人と社会にどんどん働きかけて動かしてゆくという提案は、とても大事なところをついていると思いました。

今回は仕事とは直接関係なしに、個人的興味から出席しました。

私の専門ジャンルは登山、クライミングあたりになるのですが、里山と登山・クライミングの関係は深いと思っています。里山環境の大切さが広く受け入れられるような時代になったために、現在の登山ブームがあるのだと思っています。登山、クライミングにかぎらずアウトドアでの遊びは、里山環境に悪影響を及ぼさずに行うという観点が必要になってきていると思います。

私の専門ジャンルは登山、クライミングあたりになるのですが、里山と登山・クライミングの関係は深いと思っています。里山環境の大切さが広く受け入れられるような時代になったために、現在の登山ブームがあるのだと思っています。登山、クライミングにかぎらずアウトドアでの遊びは、里山環境に悪影響を及ぼさずに行うという観点が必要になってきていると思います。

〔データ例:テンとノウサギの調査結果の図〕

テンとノウサギは減少傾向が指摘されました。縦軸は調査初年度を1としたときの相対変化率、カラーの線は各サイトの調査結果、黒太線は全国傾向を表わします/平成28年度里地調査報告書より

参考:環境省モニタリングサイト1000

http://www.biodic.go.jp/moni1000/index.html

http://www.biodic.go.jp/moni1000/index.html

講演会のお知らせ ― 2018-01-21

庭とエスキース ― 2018-01-26

■曇、寒い

《奥山淳志写真展「庭とエスキース」》

奥山さんは関西出身で、東北地方(岩手県雫石町)に住んでいます。東京の出版社に3年間勤務したあと、移住して写真活動を始めたそうです。当初の写真のテーマは「東北」だったのかもしれません。

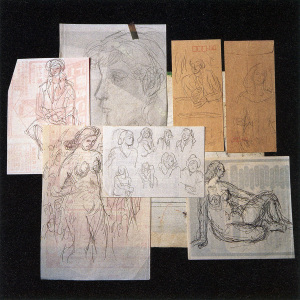

ところが、今回の写真展は、北海道に住む一人の男性の肖像と、生活、住居、庭を追ったものでした。男性は一人で自給自足の生活をしていて、その生活とは関係なしに、絵を描いていました。正確に言えばエスキース(スケッチ、下絵)を描いていて、それはなかなか作品(絵)にまで仕上げられることはありませんでした。

奥山さんは、男性の生き方に共感したのか、男性の世界観の表現とも言える庭の美しさに魅了されたのかわかりませんが、ただ、男性がエスキースを描き続けていることに重要な何かを感じ取るようになったと話していました。

そのような、一人の人間とその生活、生活空間としての自然、生き方、何ものかにとらわれてしまった奥山さんは、くり返し北海道に通い、何十年間も写真を撮り続けました。

今回の写真展は、男性に関して撮ってきたことの一つの区切りなのでしょう。こういう説明は不要なのかもしれませんが、たった1回写真展を見て(それも30分程度)、その後、置かれてあった自家版の厚い写真集をひととおり見ると、何の知識もない私にもそのようなことが了解できる気持ちになりました。

奥山さんの写真がわかりやすいように感じるのは、抽象化とか、比喩化のような意匠を加えずに、あるものをそのままに写し出しているからなのかもしれません。語弊がありますが、自分が撮るのと同じだと何度も感じていました(表面的にそう見えるだけなことは承知で)。プロの作品を見てこんなふうに感じることはめったにありません。

《奥山淳志写真展「庭とエスキース」》

奥山さんは関西出身で、東北地方(岩手県雫石町)に住んでいます。東京の出版社に3年間勤務したあと、移住して写真活動を始めたそうです。当初の写真のテーマは「東北」だったのかもしれません。

ところが、今回の写真展は、北海道に住む一人の男性の肖像と、生活、住居、庭を追ったものでした。男性は一人で自給自足の生活をしていて、その生活とは関係なしに、絵を描いていました。正確に言えばエスキース(スケッチ、下絵)を描いていて、それはなかなか作品(絵)にまで仕上げられることはありませんでした。

奥山さんは、男性の生き方に共感したのか、男性の世界観の表現とも言える庭の美しさに魅了されたのかわかりませんが、ただ、男性がエスキースを描き続けていることに重要な何かを感じ取るようになったと話していました。

そのような、一人の人間とその生活、生活空間としての自然、生き方、何ものかにとらわれてしまった奥山さんは、くり返し北海道に通い、何十年間も写真を撮り続けました。

今回の写真展は、男性に関して撮ってきたことの一つの区切りなのでしょう。こういう説明は不要なのかもしれませんが、たった1回写真展を見て(それも30分程度)、その後、置かれてあった自家版の厚い写真集をひととおり見ると、何の知識もない私にもそのようなことが了解できる気持ちになりました。

奥山さんの写真がわかりやすいように感じるのは、抽象化とか、比喩化のような意匠を加えずに、あるものをそのままに写し出しているからなのかもしれません。語弊がありますが、自分が撮るのと同じだと何度も感じていました(表面的にそう見えるだけなことは承知で)。プロの作品を見てこんなふうに感じることはめったにありません。

〔丸太小屋の裏に作った畑 2006〕

〔弁造さんの女性たち 2017〕

展示作品は、基本的に2点がセットになっていました。左側に家、庭、人、右側にエスキース(いくつかは、絵=作品もありました)。作品は全部真四角ですが、それはそういうサイズのフィルムカメラで撮ったからでした。上からのぞくタイプのカメラで、撮影のときに被写体とコミュニケーションをとりやすいと言っていました。

家は粗末で小さく、どちらかというと小屋のイメージ。

庭は、畑、草地、樹木、池など、男性が生活とともに構成し、作り上げてきた自然が、ありのままに美しく撮られていました。プロの写真によくあるように、美しさが誇張されて表現されたものではありません。不思議なほど普通の風景写真に見えます。

そして人は、一人の男性だけが執拗に撮られています。一度見たらいつまでも記憶に残り、忘れられない人のように撮られています。やはり、ここでの奥山さんのメインテーマは「人」だったのでしょうか。

写真展から受けた感覚をずっと考えていたのですが、それは、私の郷里(秋田県北秋田市)にも普通にいる男性たち、つまり地方の自然の中でずっと生きてきた男性たちがたどりつく肖像というように思えてきました。

亡くなった私の父も、そういう男性の一人だったでしょう。父は70歳のころ脳卒中を発病し、それから10数年かけてゆっくりと枯れていくように亡くなりました。亡くなる直前までユーモアをもち、人を笑わせることを忘れず、人々の集う中心になり、周囲の人たちに慕われていたと思います。

エスキースが1点ずつではなしに、何点か並べて撮られているのも不思議でしたが、その理由もわかりました。男性が亡くなってからも奥山さんは5年間ほどそこに通って撮影を続けました。エスキースは男性の遺品を撮影したものなのでした。

家は粗末で小さく、どちらかというと小屋のイメージ。

庭は、畑、草地、樹木、池など、男性が生活とともに構成し、作り上げてきた自然が、ありのままに美しく撮られていました。プロの写真によくあるように、美しさが誇張されて表現されたものではありません。不思議なほど普通の風景写真に見えます。

そして人は、一人の男性だけが執拗に撮られています。一度見たらいつまでも記憶に残り、忘れられない人のように撮られています。やはり、ここでの奥山さんのメインテーマは「人」だったのでしょうか。

写真展から受けた感覚をずっと考えていたのですが、それは、私の郷里(秋田県北秋田市)にも普通にいる男性たち、つまり地方の自然の中でずっと生きてきた男性たちがたどりつく肖像というように思えてきました。

亡くなった私の父も、そういう男性の一人だったでしょう。父は70歳のころ脳卒中を発病し、それから10数年かけてゆっくりと枯れていくように亡くなりました。亡くなる直前までユーモアをもち、人を笑わせることを忘れず、人々の集う中心になり、周囲の人たちに慕われていたと思います。

エスキースが1点ずつではなしに、何点か並べて撮られているのも不思議でしたが、その理由もわかりました。男性が亡くなってからも奥山さんは5年間ほどそこに通って撮影を続けました。エスキースは男性の遺品を撮影したものなのでした。

〔晩秋の庭で弁造さんを待つ 2011〕

〔弁造さん肖像〕

![アクセス問題[再考] アクセス問題[再考]](http://y-climb2.asablo.jp/blog/img/2018/01/11/4c7d63.jpg)

最近のコメント